#238 ¿Cómo se construye la prosperidad?

Lecciones del Nobel de Economía de 2024

Hola, soy Samuel Gil.

Esto es Suma Positiva, una publicación sobre tecnología, negocios y humanos leída por más de 30.000 personas cada semana.

Esta edición de Suma Positiva ha sido patrocinada por:

R2 Docuo es un software de gestión de contratos con Inteligencia Artificial.

Es capaz de leerse todos tus contratos, organizarlos y avisarte de lo importante e incluso responder preguntas que tengas sobre ellos, compararlos para ayudarte a elegir el mejor y darte su información en gráficos.

Puedes entrenar a la inteligencia artificial para que se convierta en el experto de tu equipo, ya sea con la información de tu empresa o con normativas y leyes que necesites.

También permite la creación de contratos con tus propias plantillas Word 365, y aprobarlos y firmarlos en un solo clic.

¿Quieres descubrir más? Deja que su equipo te lo cuente.

¿Quieres patrocinar una edición de Suma Positiva? Toda la info aquí.

Vivimos un momento crucial.

La inteligencia artificial está a punto de desencadenar un cambio tecnológico de escala civilizatoria.

Su impacto sobre la economía, el empleo y el orden social será tan profundo como impredecible. Y justo por eso, necesitamos más que nunca instituciones fuertes, inclusivas y resilientes, capaces de adaptarse sin perder el equilibrio.

Pero el momento nos encuentra con democracias en tensión.

En Estados Unidos, las políticas de Donald Trump están poniendo a prueba los contrapesos institucionales que han sostenido durante décadas una de las democracias más influyentes del mundo. ¿Podrán resistir? ¿O veremos cómo se erosionan justo cuando más falta hacen? Os recomiendo leer el artículo The Four Phases of Institutional Collapse in the Age of AI, de Kyla Scanlon.

España, por desgracia, tampoco atraviesa su mejor momento institucional. La polarización política, la creciente desconfianza ciudadana, el deterioro del prestigio judicial y la captura de organismos clave por parte de los partidos debilitan nuestra capacidad colectiva para afrontar retos de gran escala.

Hoy nos acompaña Martí Manent, abogado y emprendedor tecnológico —ha fundado y dirigido varias empresas tecnológicas como Derecho.com, elAbogado o Sttok, ha sido presidente de la Asociación Española de Comercio Electrónico y es patrono de la Fundación TecnoCampus—, para explorar una idea fundamental:

¿De qué depende la riqueza de las naciones?

Esta semana vivíamos además un debate acalorado relacionado con este tema al hilo de una provocadora publicación del economista Jesús Fernández-Villarde en la red social X.

Para Martí, así como para los premios Nobel Acemoglu y Robinson, el mensaje es claro: si queremos prosperar en la era de la IA, necesitamos repensar y reforzar seriamente nuestras instituciones.

No te lo pierdas.

¿Cómo se construye la prosperidad?

Lecciones del Nobel de Economía de 2024

Spoiler: Si tuviera que elegir una única política a nivel estructural para mejorar la prosperidad de un país, no sería educación, infraestructuras ni sanidad.

Sería implementar instituciones inclusivas para garantizar derechos de propiedad para todos los ciudadanos, no sólo para los privilegiados.

Las instituciones inclusivas son el cimiento sobre el que se construye todo lo demás.Hagamos un juego mental rápido: toma 10 segundos y enumera países que sean ex colonias británicas y sean potencias económicas. Por ejemplo: Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Singapur, Hong Kong (antes de su devolución a China)... Bien, ahora, haz el mismo ejercicio con países que sean ex colonias españolas. ¿Cuántos has podido nombrar? ¿Alguno?

¿No te parece fascinante esta diferencia? ¿Qué explica que países con similar abundancia de recursos naturales, habitados por personas con igual capacidad y talento, hayan terminado en polos opuestos del desarrollo económico?

Tuve la suerte de encontrar una respuesta convincente en el libro “Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty” de Daron Acemoglu y James Robinson, galardonados con el Premio Nobel de Economía en 2024 por su trabajo en economía institucional. La clave está en tener instituciones extractivas vs instituciones inclusivas.

La clave está en tener instituciones extractivas vs instituciones inclusivas.

La gran divergencia: un misterio por resolver

Pensemos en esto: en 1492, cuando Colón zarpó hacia lo desconocido, la diferencia de riqueza entre las regiones más prósperas y las más pobres del mundo era de aproximadamente 2 a 1. Hoy, esa diferencia es de más de 100 a 1. ¿Qué explica esta divergencia masiva?

Durante siglos, las explicaciones dominantes apuntaban a la geografía (los climas tropicales limitan el desarrollo), la cultura (algunas sociedades supuestamente valoran menos el trabajo o la innovación), o incluso la ignorancia de los líderes sobre las “políticas correctas”.

Acemoglu y Robinson proponen una tesis diferente: son las instituciones.

Esta “Gran Divergencia” comenzó precisamente cuando algunas sociedades desarrollaron instituciones que fomentan la innovación y protegían los derechos de propiedad, mientras otras mantuvieron sistemas extractivos. Las diferencias económicas se mantuvieron relativamente pequeñas hasta aproximadamente el año 1800, cuando comenzaron a ampliarse dramáticamente con la Revolución Industrial. No es coincidencia que este periodo coincida con la consolidación de instituciones inclusivas en países como Gran Bretaña y Holanda.

El experimento natural que lo explica todo

Nogales es una ciudad dividida por una valla. Al norte, Nogales, Arizona (EE.UU.). Al sur, Nogales, Sonora (México). Misma gente, misma cultura, mismo clima, misma geografía. Sin embargo, el ingreso promedio en el lado estadounidense es tres veces mayor que en el lado mexicano.

¿Cómo se manifiesta esta diferencia en la vida diaria? En el lado americano, un emprendedor puede registrar un negocio en aproximadamente 4 días con un proceso online. En el lado mexicano, a pesar de significativas mejoras recientes, el mismo proceso tarda alrededor de 8-9 días y tradicionalmente ha requerido más trámites burocráticos. Esto es un pequeño ejemplo, la diferencia radica en las instituciones que gobiernan cada lado de la frontera. Al norte, instituciones que proporcionan seguridad jurídica, protegen los derechos de propiedad y limitan el poder de las élites. Al sur, instituciones herederas de una tradición más extractiva.

Este “experimento natural” se repite a lo largo de la historia: las dos Coreas, Alemania Oriental y Occidental antes de la reunificación o Botsuana y Zimbabue.

El secreto: instituciones inclusivas vs. extractivas

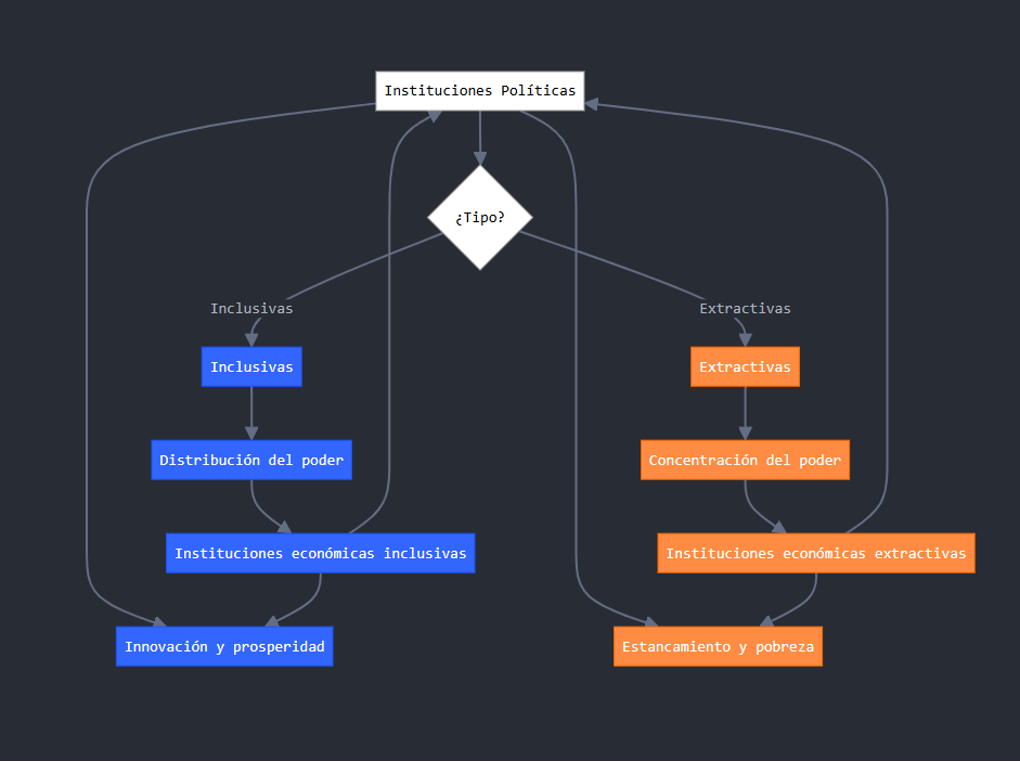

Acemoglu y Robinson identifican dos tipos fundamentales de instituciones:

Instituciones extractivas: Diseñadas para extraer riqueza y recursos de la mayoría para beneficiar a una élite reducida. Concentran el poder político y económico, limitando las oportunidades para la mayoría.

Instituciones inclusivas: Permiten y alientan la participación de la mayoría de las personas en actividades económicas que aprovechan su talento y habilidades. Distribuyen el poder político de manera pluralista y establecen restricciones a los abusos de poder.

La diferencia entre ambas no es simplemente teórica. Determinan quién puede iniciar un negocio sin tener barreras burocráticas imposibles, quién puede acceder a la justicia de una forma efectiva cuando sus derechos son violados, quién puede innovar sin temor a que los frutos de su creatividad sean expropiados.

En el núcleo de esta distinción está la teoría de los incentivos: las instituciones inclusivas generan incentivos que premian el esfuerzo, la innovación y la inversión a largo plazo; mientras que las extractivas crean incentivos para la búsqueda de rentas, la corrupción y la explotación a corto plazo.

Las instituciones inclusivas generan incentivos que premian el esfuerzo, la innovación y la inversión a largo plazo; mientras que las extractivas crean incentivos para la búsqueda de rentas, la corrupción y la explotación a corto plazo.

Estos sistemas de incentivos, una vez establecidos, tienden a reforzarse a sí mismos, creando círculos virtuosos o viciosos que explican las divergencias persistentes entre naciones.

¿Qué papel juega la tecnología?

Contrario a lo que muchos podrían pensar, Acemoglu y Robinson no consideran la tecnología como el factor determinante de la prosperidad. Mientras otras teorías del desarrollo ven la innovación tecnológica como causa principal, estos autores argumentan que la tecnología es más bien una consecuencia del entorno institucional.

[Samuel] Me permito hacer un inciso aquí: las instituciones son, desde mi punto de vista, una forma de "tecnología"Para ellos, la adopción y desarrollo tecnológico depende fundamentalmente del tipo de instituciones económicas: las inclusivas fomentan naturalmente la innovación, mientras que las extractivas sistemáticamente la frenan. Esto explica por qué sociedades con acceso a conocimientos similares divergen radicalmente en su desarrollo tecnológico.

En regímenes extractivos, las élites frecuentemente resisten nuevas tecnologías por temor a la “destrucción creativa” que podría alterar el orden establecido, empoderar a nuevos grupos sociales o poner en riesgo sus privilegios económicos. La historia ofrece ejemplos reveladores.

¿Por qué algunas sociedades resisten el cambio?

Una de las preguntas más fascinantes es: si las instituciones inclusivas generan mayor prosperidad, ¿por qué no las adoptan todas las sociedades?

La innovación y el progreso inevitablemente destruyen viejos modelos económicos para crear otros nuevos. Quienes detentan el poder en sistemas extractivos ven esto como una amenaza, no como una oportunidad.

Tomemos el caso de la China imperial: en el siglo XV, bajo la dinastía Ming, China era tecnológicamente superior a Europa. El almirante Zheng He comandaba flotas de “barcos tesoros” que eran verdaderas maravillas tecnológicas, con hasta 120 metros de eslora (los barcos de Colón medían apenas 36 metros). Estas flotas establecieron rutas comerciales hasta África Oriental. Pero en 1433, la corte imperial prohibió abruptamente la navegación de larga distancia y ordenó destruir los astilleros. ¿Por qué? La élite confuciana temía que el comercio marítimo creara centros de poder económico fuera de su control. El resultado fue devastador: mientras Europa se lanzaba a la exploración marítima que revolucionaría el comercio mundial, China se aisló, perdiendo siglos de desarrollo potencial.

La historia está repleta de ejemplos similares:

● En la Rusia zarista, los terratenientes bloquearon la liberación de los siervos hasta 1861 porque dependían de su trabajo forzado, mucho después de que Europa occidental hubiera abolido la servidumbre.

● La élite comercial de Venecia bloqueó la expansión del comercio marítimo y las innovaciones financieras cuando amenazaban su monopolio, llevando a su decadencia.

● Inglaterra abrazó la Revolución Industrial mientras otras potencias la obstaculizaron.

¿Cómo encaja la China actual en todo esto?

La situación actual de China, a primera vista, parece contradecirla: ha logrado un desarrollo económico y tecnológico impresionante mientras mantiene instituciones políticas centralizadas. Sin embargo, un análisis más profundo revela un modelo híbrido, extractivo en lo político y selectivamente inclusivo en lo económico. China ha introducido elementos inclusivos clave (protección parcial de propiedad privada, apertura comercial, inversión en educación) mientras preserva un estricto control político.

Este modelo le ha permitido avanzar rápidamente adoptando y adaptando tecnologías existentes, pero en teoría, muestra limitaciones estructurales cuando se trata de innovación disruptiva. Según Acemoglu y Robinson este crecimiento es posible temporalmente gracias a la reasignación de recursos desde sectores de baja productividad (campesinos) y la adopción tecnológica, pero sin evolucionar hacia instituciones más inclusivas. Creen que China eventualmente se enfrentará a obstáculos para mantener su impulso innovador, especialmente a medida que se acerca a la frontera tecnológica global y necesita generar innovación verdaderamente transformadora.

Instituciones inclusivas vs. bienestar social

El debate sobre instituciones frecuentemente se polariza entre quienes defienden un estado mínimo con protección robusta de la propiedad privada y quienes abogan por una fuerte intervención estatal redistributiva. Sin embargo, algunos de los ejemplos más exitosos de prosperidad sostenida desafían esta supuesta contradicción, como demuestran los países nórdicos.

En Suecia, Dinamarca y Finlandia, encontramos algunas de las economías más igualitarias del mundo, con amplios sistemas de bienestar y altos impuestos. Sin embargo, estos países también tienen algunas de las más sólidas protecciones a los derechos de propiedad del mundo. Según el Índice de Derechos de Propiedad Internacional se encuentran consistentemente entre los diez primeros países en protección de derechos de propiedad. Esta aparente paradoja revela una verdad fundamental: las instituciones inclusivas no se tratan de “estado versus mercado” sino de crear un marco donde todos los ciudadanos, independientemente de su origen o conexiones, puedan participar plenamente en la economía.

Las instituciones inclusivas no se tratan de “estado versus mercado” sino de crear un marco donde todos los ciudadanos, independientemente de su origen o conexiones, puedan participar plenamente en la economía.

Por un lado, fuertes protecciones para inversores y emprendedores que garantizan seguridad jurídica; por otro, un sistema de protección social robusto que democratiza oportunidades. Esta confianza institucional permite que empresas innovadoras prosperen (Spotify e IKEA en Suecia o Novo Nordisk y Vestas en Dinamarca). Este equilibrio desmiente la falsa dicotomía entre derechos de propiedad y bienestar social.

¿Cómo conseguir instituciones inclusivas?

Una vez entendemos la importancia fundamental de las instituciones inclusivas para la prosperidad, surge la pregunta crucial: ¿cómo lograrlo? Mientras “Why Nations Fail” diagnostica brillantemente el problema, es en su segunda obra conjunta, “The Narrow Corridor” (2019), es donde Acemoglu y Robinson profundizan en los mecanismos para construir y mantener estas instituciones.

En este segundo libro complementario, los autores expanden significativamente su teoría institucional. Proponen que la libertad sostenible sólo existe en un “corredor estrecho” donde el Estado y la sociedad mantienen un tenso equilibrio dinámico. A diferencia de sociedades sin Estado eficaz (lo que llaman “jaulas de normas”) o los Estados despóticos, este corredor representa una “libertad atada con cadenas” donde el poder estatal es simultáneamente fuerte y limitado.

La libertad sostenible sólo existe en un “corredor estrecho” donde el Estado y la sociedad mantienen un tenso equilibrio dinámico.

La sociedad civil emerge como protagonista esencial en este equilibrio, actuando como contrapeso al poder estatal mediante la vigilancia constante y la movilización efectiva. Un ejemplo paradigmático es Inglaterra, donde desde la Carta Magna hasta la actualidad, diversas fuerzas sociales han competido con el Estado, encadenando progresivamente su poder sin destruir su capacidad de gobernanza.

Para fortalecer esta sociedad civil vigilante, los autores proponen mecanismos prácticos:

Fomentar la participación ciudadana más allá del voto;

Cultivar normas de reciprocidad que generen cohesión social;

Desarrollar instituciones inclusivas que distribuyan ampliamente el poder;

Promover la educación cívica efectiva; y

Proteger medios independientes que fiscalicen al poder.

Creo que estas propuestas adquieren especial relevancia en el contexto actual, donde vemos democracias que retroceden por desequilibrios en esta dinámica Estado-Sociedad.

Si solo pudiéramos hacer una cosa...

Recordemos que hablamos de teorías y no de fórmulas matemáticas. Si me pidieran resumir el mensaje y simplificar todo este “rollo” diría que la mejor reforma para transformar una sociedad hacia la prosperidad, sería esta: impulsar instituciones económicas inclusivas con el objetivo de conseguir mercados sin poder monopolístico, derechos de propiedad seguros, instituciones que apoyan al mercado, un sistema judicial y de justicia que funciona y un estado de bienestar básico para crear oportunidades de base amplia.

Todo lo demás, educación, infraestructuras, innovación, florece naturalmente cuando estas instituciones fundamentales están firmemente establecidas.

Gracias por leer Suma Positiva.

Si te ha gustado esta edición, no te olvides de dar al ❤️ y de compartirla por email o redes sociales con otras personas a las que les pueda gustar.

Suscríbete para no perderte ninguna futura edición.

Propuesta para siguiente artículo: cómo convertir las instituciones públicas españolas en inclusivas

Excelente artículo!!!