#252 Tokenización de activos

¿Por qué ahora sí va a despegar? ¿Cambiará para siempre los mercados financieros y la representación de la propiedad?

Hola, soy Samuel Gil.

Esto es Suma Positiva, una publicación semanal leída por más de 30.000 personas donde la salud y el rendimiento se cruzan con los negocios y las inversiones.

Si llevas tiempo leyendo sobre fintech, la palabra tokenización probablemente te genere un cierto déjà vu. Llevamos casi una década escuchando la promesa de que pondremos casas, cuadros y todo tipo de activos reales y financieros en el blockchain. Sin embargo, el mundo sigue girando mayoritariamente sobre bases de datos centralizadas, Excel y mucha burocracia.

Pero algo fundamental ha cambiado en los últimos meses. Ya no son startups oscuras intentando vender tokens en una ICO; ahora es Larry Fink (el CEO de la todopoderosa BlackRock) afirmando que “estamos al comienzo de la tokenización de todos los activos”.

Hoy en Suma Positiva diseccionamos el fenómeno de la tokenización: qué es, por qué la tecnología blockchain es su gran ventaja y dónde están las oportunidades más interesantes para los emprendedores.

Esta edición de Suma Positiva ha sido patrocinada por: Holo

Este Black Friday, sigue un impulso que realmente vale la pena: cuidar tu salud.

Cada día controlamos nuestros pasos, nuestro VO₂ max o nuestro sueño, pero seguimos sin saber cómo están nuestras hormonas, nuestra inflamación o si tenemos déficits que afectan a la energía, el descanso o el rendimiento.

En Holo, creemos que entender lo que ocurre dentro de tu cuerpo es una de las decisiones más valiosas que puedes tomar.

Nuestras analíticas avanzadas y nuestra app te ayudan a ver cómo evolucionan tus marcadores en el tiempo, anticipar problemas antes de que aparezcan síntomas y tomar decisiones basadas en ciencia, no en intuición.

¿Qué encontrarás en Holo?

Analíticas de sangre y orina avanzadas: más de 110 marcadores que amplían el análisis tradicional —desde ApoB y Lp(a) hasta hormonas, inflamación, vitaminas y metabolismo. (Las analíticas habituales cubren 15–20 marcadores).

App all-in-one: integra analíticas, hábitos y datos de tus wearables (Apple Watch, Oura, Garmin, Whoop…) con seguimiento en el tiempo.

Holo AI: explicaciones simples, útiles y personalizadas en función de tus datos y tu contexto.

Informe de salud personalizado: realizado por médicos expertos en prevención y longevidad para que siempre sepas cómo actuar.

Con el código SUMAPOSITIVA, disfruta de un 10 % de descuento en tu primer año.

Disponible hasta el lunes 2 de diciembre de 2025.

Descubre más en tryholo.com

Imagina que tienes un activo valioso: un edificio, un local comercial alquilado, una máquina industrial que genera ingresos, un cuadro, un terreno, lo que sea. Y quieres transformarlo en algo que puedas vender por partes sin perder el control total del activo original. Eso es titulizar el activo.

La mecánica sería así:

Tienes un activo grande y poco líquido. Posees algo que vale mucho, pero que no puedes “trocear” fácilmente. Si quisieras obtener dinero, tendrías que venderlo entero… y quizá no te interese.

Quieres convertir ese valor en dinero hoy sin venderlo al completo. A lo mejor necesitas financiación o simplemente quieres diversificar. Vender el 100% del activo es demasiado, pero vender pequeñas partes podría ser interesante.

Creas una estructura legal que “sostiene” ese activo. Piensa en una caja transparente donde metes el activo y que queda separada de tu patrimonio. Esa caja existe sólo para contener ese activo y repartir sus beneficios.

Esa caja emite títulos. Divide el valor del activo en unidades iguales: por ejemplo, 1.000 participaciones. Cada participación representa un trocito económico del activo: Si genera rentas, te corresponde una parte. Si se vende en el futuro, recibes tu proporción.

Vendes esas participaciones a inversores. Tú decides cuántas vendes. Puedes colocar el 20%, el 40%, el 60%… conservando el resto. Los inversores entran porque entienden el activo y esperan cobrar por su parte de los ingresos futuros o la revalorización.

Tú recibes dinero inmediato; los inversores reciben derechos. Obtienes liquidez sin desprenderte por completo del activo. Ellos obtienen exposición a un activo que, de otro modo, no podrían comprar entero.

Si un inversor quiere salir, puede vender su participación. Como esas participaciones están estandarizadas, se pueden revender en un mercado secundario o en una plataforma especializada.

En pocas palabras: titulizar un activo es convertir algo indivisible y difícil de vender en partes pequeñas, claras y negociables, permitiendo que varios inversores participen en él y que el propietario original obtenga liquidez sin perderlo por completo.

Para que esa titulización funcione en la vida real, hace falta bastante más que el propietario y unos inversores con ganas de comprar trocitos. Implica coordinar a varios jugadores con intereses contrapuestos para asegurar que todo sea legal, transparente y funcional:

El propietario del activo. Es quien tiene el edificio, el local, la máquina o el cuadro. Sin él no hay nada que titularizar. Suele ser quien impulsa la operación porque necesita liquidez o quiere poner en valor el activo de otra forma.

Un vehículo legal donde “meter” el activo y aislarlo. No es que alguien construya una caja fuerte de verdad, pero casi. Se crea una sociedad que tendrá como única misión custodiar el activo y emitir los títulos. Esto da seguridad: el activo queda separado del patrimonio del propietario y de cualquier problema suyo.

Un equipo legal que deje todo atado y bien atado. Son quienes redactan los contratos, definen qué derechos tiene cada título, qué pasa si se vende el activo, cómo se reparten los flujos…Sin este equipo, nadie invertiría un euro porque todo quedaría en el aire.

Un auditor o tasador independiente. Alguien tiene que decir cuánto vale de verdad ese activo y verificar que lo que se está vendiendo tiene sentido. Es una forma de dar confianza a los inversores y evitar que el propietario ponga el precio que le apetezca.

Un agente de pagos o administrador del vehículo. Cuando el activo genera dinero (alquileres, royalties, etc.), alguien tiene que cobrarlo, repartirlo y llevar las cuentas. Es el “administrador” el que se asegura de que todo fluya como deba y nadie tenga que estar persiguiendo al propietario.

Un custodio o entidad que garantiza que el activo está ahí. Especialmente si el activo es físico o delicado: una obra de arte, una pieza de maquinaria, una colección.Se encargan de guardarlo, mantenerlo y certificar que sigue existiendo.

Una plataforma o mercado donde vender los títulos. Aquí es donde realmente sucede la magia para los inversores.Puede ser una plataforma especializada, un intermediario financiero o un mercado secundario. Si no existe este lugar, los títulos quedan atrapados y pierden gran parte de su atractivo.

Los inversores finales. Personas o instituciones que ponen el dinero.Son quienes compran los títulos y, a cambio, reciben su parte de los flujos futuros o de la posible revalorización.

El propietario aporta el activo, pero todo lo demás —legal, valoración, administración, custodia, distribución— lo hacen terceros para que la operación sea transparente, segura y atractiva para los inversores. Sin esa infraestructura alrededor, la titulización sería inviable en la práctica.

A lo largo de la historia, quién ha desempeñado estos roles han ido cambiando a medida que la tecnología, el derecho y los mercados evolucionaban. La lógica subyacente es siempre la misma —verificar la propiedad, registrar quién tiene qué, facilitar transacciones y proteger a los participantes—, pero las herramientas y los intermediarios han cambiado muchísimo.

1. La era pre-digital: papeles, sellos y mucho trabajo manual

Durante siglos, los “jugadores” principales fueron instituciones físicas y personas concretas:

Registros de la propiedad

El registro era (y sigue siendo) el libro oficial donde se apunta quién es dueño de qué. Si algo no estaba ahí, era como si no existiera legalmente.

Notarios

Actuaban como fedatarios: certificaban que una transacción era real, que ambas partes estaban de acuerdo y que el documento correspondía a lo que se decía.

Títulos físicos

Acciones en papel, certificados de participación, bonos impresos…Los inversores literalmente guardaban documentos que acreditaban su propiedad. Si los perdías, tenías un problema muy serio.

Bancos y custodios

Guardaban los documentos en cámaras acorazadas y llevaban el control de quién tenía qué. Cualquier movimiento requería firmas, llamadas, mensajeros.

Era un mundo seguro pero lento, caro y lleno de fricción.

2. La era digital centralizada: bases de datos y sistemas electrónicos

A partir de los años 80 y 90, los papeles desaparecen y aparecen nuevos actores:

Depósitos centrales de valores (CSDs)

Como Iberclear, Euroclear o Clearstream. Guardan las “acciones digitales” y registran todos los cambios de propiedad en bases de datos muy seguras.

Entidades financieras y brokers online

Ya no necesitas ir a un banco con un papel. Un broker registra tu compra en segundos en el sistema del depósito central. Ellos hacen de intermediarios entre tú y la infraestructura central.

Administradores y agentes de pagos digitalizados

Empresas especializadas llevan las cuentas, reparten intereses y controlan los flujos de caja usando software.

Plataformas de inversión online

Democratizan el acceso: cualquiera puede comprar una participación de un fondo, un bono, un REIT, etc. Pero detrás sigue habiendo una estructura centralizada, custodiada por instituciones financieras.

En esta fase, todo es más rápido, barato y seguro que antes, pero sigue siendo un mundo donde la verdad vive en bases de datos controladas por entidades concretas.

Aunque la digitalización previa al mundo blockchain redujo fricciones y costes respecto a la era del papel, la realidad es que muchos activos seguían siendo económicamente imposibles de titulizar. No por falta de tecnología, sino porque la arquitectura del sistema continuaba siendo esencialmente la misma: centralizada, regulada y llena de intermediarios cuya intervención era obligatoria.

En una titulización necesitas abogados, auditores, custodios, agentes de pagos, depositarios centrales, plataformas de registro y distribuidores. Aunque ahora operen con bases de datos electrónicas en lugar de carpetas de papel, sus funciones no desaparecen y sus honorarios tampoco. Cada operación tiene unos costes fijos que solo se amortizan cuando el activo es grande, homogéneo y genera flujos de caja lo bastante predecibles como para justificar todo el montaje.

Además, muchos de esos costes no se pueden miniaturizar. Titulizar un edificio de cien millones y titulizar un local de quinientos mil requiere casi el mismo trabajo jurídico y operativo. Lo mismo ocurre si hablamos de titulizar un solo préstamo, una máquina industrial, una obra de arte o una pequeña cartera de facturas: el proceso es tan complejo y costoso que simplemente no compensa.

A esto se añade que la digitalización pre-blockchain, aunque más eficiente que el mundo físico, seguía siendo un entorno poco automatizable. Cada operación es casi artesanal: contratos a medida, validaciones manuales, informes individuales, flujos de información específicos. No existe una infraestructura que permita escalar este proceso a miles de activos pequeños. Y sin esa escala, no existe rentabilidad.

Y como guinda, los mercados secundarios tradicionales están diseñados para grandes valores estandarizados, no para miles de microactivos. Sus requisitos de listado, de intermediación y de liquidez mínima hacen imposible —o absurdo— intentar fraccionar y negociar activos singulares de poco valor.

En definitiva: la era digital redujo costes respecto al pasado, sí, pero no lo suficiente como para abrir la titulización a la inmensa mayoría de activos reales. Solo funcionaba para los gigantes: hipotecas por cientos de millones, préstamos al consumo empaquetados en masa, infraestructuras, edificios completos. Todo lo demás quedaba fuera por pura economía.

Que entre la era de la tokenización.

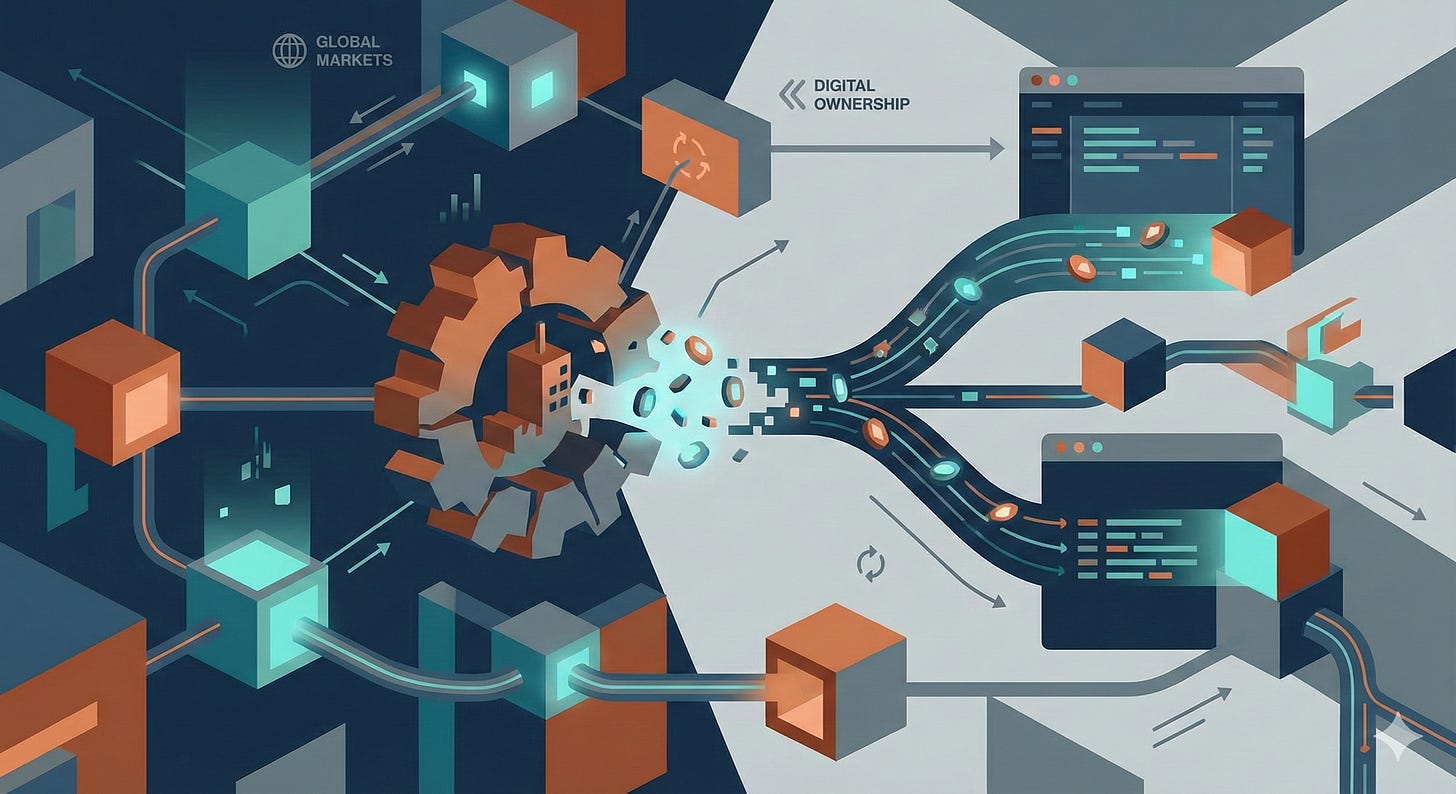

3. La era crypto y blockchain: títulos como tokens

Aquí cambian las reglas del juego:

El libro mayor pasa a ser descentralizado

La propiedad ya no se anota en una base de datos gestionada por Iberclear o un banco. Se registra en una cadena de bloques pública que:

No pertenece a nadie.

Nadie puede manipularla unilateralmente.

Todos pueden verificarla.

La función histórica del notario y del registro pasa a ser, en cierto modo, un smart contract en una blockchain.

Los tokens sustituyen a los títulos físicos

En vez de papeles o bases de datos privadas, un token representa la participación. Tu certificado de propiedad es una clave criptográfica en tu wallet o cartera digital.

Plataformas descentralizadas (DEXs) como mercados secundarios

Los tokens pueden comprarse y venderse en mercados abiertos sin depender de un intermediario central.

Esta era requiere no obstante de la creación de algunos roles que no eran necesarios antes. Surgen así nuevos roles específicos:

Oráculos que enlazan lo que ocurre en el mundo físico con el blockchain.

Custodios digitales que protegen claves privadas.

Plataformas de on-ramp/off-ramp para pasar de dinero fiduciario a tokens

Todo ello permite que una fracción de un inmueble, una máquina o un cuadro esté representada digitalmente y pueda intercambiarse en minutos.

Todo esto está muy bien pero, como decíamos al inicio, no es tan nuevo. La idea de tokenizar activos, tal y como la entendemos hoy, tiene ya casi una década.

Aunque en los primeros años de Bitcoin ya hubo experimentos para representar otros valores sobre la cadena —los llamados colored coins—, el concepto no cuajó hasta que Ethereum introdujo los smart contracts en 2015. Aun así, nadie hablaba todavía de tokenización en sentido amplio.

Fue en 2017, con la explosión de las ICOs, cuando el término empezó realmente a popularizarse. Al distinguir entre utility tokens y security tokens, surgió de forma natural la pregunta de si los activos tradicionales —inmuebles, bonos, préstamos, obras de arte…— podrían representarse también como tokens. A partir de ahí, el lenguaje y la narrativa se consolidaron: se comenzó a hablar de tokenized securities y real-world asset tokenization en el sector financiero.

Entre 2018 y 2020 aparecieron las primeras iniciativas reguladas (las STO o Security Token Offerings), y a partir de 2021 el concepto entró de lleno en el vocabulario de bancos, gestoras y plataformas de inversión bajo una etiqueta ya estandarizada: RWA (Real-World Assets).

Pero no ha sido hasta hace poco cuando la cosa ha empezado a coger tracción de verdad. ¿Qué es lo que faltaba?

A pesar del entusiasmo inicial, la tokenización no terminó de despegar. Y no fue por la tecnología —esa parte siempre estuvo razonablemente resuelta— sino por una combinación de obstáculos regulatorios, operativos y económicos.

Durante los primeros años, la regulación simplemente no sabía cómo encajar los tokens dentro del marco legal tradicional. Las leyes estaban escritas para acciones, bonos y participaciones, no para representaciones digitales de activos del mundo real. Eso generaba dudas en prácticamente todo: quién podía emitirlos, cómo debían custodiarse, qué requisitos de compliance aplicaban o qué ocurría si alguien perdía el acceso a su cartera. Esa incertidumbre jurídica mantuvo a raya a emisores, plataformas e inversores institucionales.

Tampoco existía una infraestructura operativa sólida. Tokenizar un activo era sencillo, pero todo lo que venía después no: documentar legalmente la relación entre token y activo, coordinar la custodia del bien físico, auditar flujos económicos, asegurar procesos de gobernanza. Hacía falta involucrar a abogados, auditores, gestores y custodios, lo que convertía cada operación en algo artesanal y costoso. Para activos pequeños, el modelo no era económicamente viable.

A esto se sumaba la falta de mercados secundarios líquidos. Muchos proyectos consiguieron tokenizar activos, pero no lograron que esos tokens se negociaran de verdad. La mayoría de plataformas tenían poco volumen, pocos compradores, ausencia de market makers y ningún estándar común. Sin liquidez, la propuesta de valor se desvanecía: el token existía, pero era prácticamente inservible.

El estallido de las ICOs de 2017 tampoco ayudó. La avalancha de proyectos sin sustancia —o directamente fraudulentos— dejó una mancha reputacional que hizo que la palabra “token” sonara más a especulación que a finanzas serias.

Pero había un freno todavía más profundo, y es que faltaba el ingrediente que permitiera que todo el sistema funcionara de punta a punta: un dinero digital estable que se moviera con la misma eficiencia que los tokens. Las stablecoins llegaron demasiado tarde para aquella primera ola. Y sin ellas, la tokenización era prácticamente imposible:

no había forma fiable de mover euros o dólares sobre la cadena;

las transacciones tenían que hacerse en criptomonedas volátiles, algo absurdo para activos reales;

no se podían automatizar pagos de rentas, cupones o dividendos;

cada movimiento exigía pasar por sistemas bancarios o exchanges, introduciendo fricción, retrasos y riesgo;

no existía un circuito cerrado donde activos y dinero convivieran en el mismo entorno digital.

En resumen: podías tokenizar el activo, pero no podías mover el dinero con la misma facilidad, y eso hacía que todo el sistema se rompiera. Las stablecoins son, en cierto modo, el catalizador que faltaba para hacer viable la tokenización a escala: permiten que tanto el activo como el dinero que circula alrededor puedan vivir en el mismo espacio digital programable.

Todo esto ayuda a entender por qué la primera oleada de tokenización se quedó lejos de las expectativas. La idea era buena, la tecnología prometía, pero el mundo que la rodeaba no estaba listo.

En los últimos años el panorama ha cambiado de forma profunda. No de golpe, sino poco a poco, a medida que han ido apareciendo las piezas que faltaban: stablecoins fiables y masivamente adoptadas, marcos regulatorios específicos para criptoactivos en Europa y otros mercados, infraestructuras de custodia profesional, integraciones bancarias, plataformas con más volumen, redes más baratas y rápidas, y un interés creciente por parte de instituciones tradicionales.

En otras palabras: la tecnología dejó de ser la parte avanzada y pasó a ser la parte madura; lo que ha avanzado ahora es todo lo demás. Y de repente, aquello que hace años parecía un experimento marginal empieza a parecer un movimiento inevitable: la digitalización completa de los activos financieros y reales.

aquello que hace años parecía un experimento marginal empieza a parecer un movimiento inevitable: la digitalización completa de los activos financieros y reales

Es aquí donde empieza la historia interesante: por qué, justo ahora, la tokenización parece por fin estar en el punto de inflexión que le faltaba.

Por primera vez, se han alineado tres fuerzas que antes nunca habían coincidido:

una infraestructura tecnológica suficientemente madura,

un marco regulatorio que ya no vive en el limbo; y

una demanda real por parte de instituciones que buscan eficiencia operativa y nuevos mercados.

Por el lado tecnológico, las redes han mejorado de forma radical. Las comisiones han bajado, las transacciones son más rápidas y existen cadenas específicamente diseñadas para uso financiero —más predecibles, más seguras y con mayor control de permisos—. La custodia también ha dado un salto: hoy un banco, una gestora o un family office pueden guardar tokens de forma regulada, asegurada y con procedimientos equivalentes a los de cualquier activo tradicional. Y, sobre todo, las stablecoins han convertido el dinero digital en algo funcional, inmediato y programable, lo que desbloquea todas las operaciones que antes eran inviables.

Por el lado regulatorio, Europa ha sido sorprendentemente ágil. El reglamento MiCA ha aportado claridad sobre qué son los criptoactivos, cómo deben emitirse, quién puede custodiarlos y qué requisitos de transparencia y capital se exigen. Aunque no resuelve todo, reduce la incertidumbre lo suficiente como para que instituciones serias empiecen a moverse. Y no solo pasa en Europa: en Estados Unidos, Singapur, Hong Kong o Emiratos también han ido emergiendo marcos regulatorios que, aunque distintos entre sí, convergen en la misma dirección.

Y, quizás lo más relevante, existe una necesidad real. Los mercados financieros tradicionales son robustos, sí, pero también están llenos de fricción: liquidaciones lentas, procesos manuales, dependencias entre intermediarios, costes altos para transacciones pequeñas, complejidad en la gestión de activos alternativos, dificultad para vehicular inversiones internacionales… La tokenización promete eliminar buena parte de esa fricción. De hecho, no se trata solo de una innovación tecnológica: es, sobre todo, una mejora operativa.

Las instituciones empiezan a verlo con claridad. Los bancos descubren que pueden liquidar operaciones en minutos en vez de en días. Las gestoras pueden emitir participaciones digitales que se inscriben automáticamente. Los emisores de deuda pueden llegar a más inversores con menos costes. Y los mercados secundarios —por fin— pueden tener liquidez casi inmediata gracias a la combinación de stablecoins, market makers algorítmicos y plataformas más maduras.

Y aquí es donde la narrativa se invierte: la tokenización deja de ser algo “cripto”, marginal, para convertirse en la siguiente fase natural de la digitalización financiera. No se trata de hacer lo mismo con blockchain por capricho tecnológico; se trata de hacerlo mejor, más rápido, más igualitario y más barato.

la tokenización deja de ser algo “cripto”, marginal, para convertirse en la siguiente fase natural de la digitalización financiera

Este cambio de enfoque es lo que está impulsando el renacimiento actual de la tokenización. Y es lo que explica por qué ahora, a diferencia de hace cinco o diez años, por primera vez parece que podría escalar de verdad.

la tokenización no sería una categoría aparte ni una tecnología de nicho, sino simplemente la manera natural de representar la propiedad

En el escenario más optimista, la tokenización no sería una categoría aparte ni una tecnología de nicho, sino simplemente la manera natural de representar la propiedad. Una infraestructura donde cualquier activo —financiero, real, alternativo o puramente digital— pudiera existir en formato programable, negociarse sin fricción y conectarse directamente con sus flujos económicos. No porque sea “cripto” en su visión original anarcocapitalista, sino porque es un sistema más eficiente. Si esa visión termina materializándose, la tokenización dejará de ser una promesa para convertirse en la base silenciosa sobre la que funcionarán los mercados del futuro.

Retos y oportunidades

Sería ingenuo pensar que la tokenización va a transformar de inmediato la industria. Quedan desafíos importantes. La tokenización no despegará únicamente porque la tecnología sea buena; lo hará cuando existan nuevas infraestructuras y experiencias de usuario que la hagan realmente utilizable.

Y ahí es donde las startups tienen un papel decisivo.

El sistema financiero actual funciona, pero arrastra procesos heredados (conciliaciones manuales, liquidaciones lentas, sistemas fragmentados) que ya no escalan en un mercado global y 24/7. Repensar estos cimientos desde cero es algo que difícilmente pueden hacer los incumbentes, pero sí las startups que pueden experimentar sin lastres.

También falta una capa de experiencia de usuario que acerque la tokenización al público masivo. Las grandes revoluciones tecnológicas no triunfan cuando aparece la innovación, sino cuando alguien la hace accesible. Hoy, interactuar con activos tokenizados sigue siendo demasiado técnico y para cripto-nativos: gestión de claves, conceptos cripto, fricciones innecesarias. Abstraer esta complejidad y ofrecer una UX del estilo de cualquier app fintech moderna es una gran oportunidad.

Y luego está la liquidez, probablemente el mayor reto. Tokenizar un activo no crea liquidez por sí mismo; solo abre la posibilidad de que exista. Para que haya mercados secundarios funcionales hacen falta motores de precio, market makers algorítmicos, pools de capital institucionales y mecanismos fiables de descubrimiento de valor. Construir esta infraestructura de liquidez —la que realmente permita que los activos se compren y vendan con profundidad y sin saltos de precio— sigue siendo un territorio casi vacío y con una necesidad evidente.

Además, muchas de las piezas críticas del sistema aún están incompletas: interoperabilidad entre redes, herramientas de compliance programable, custodia institucional flexible o mecanismos de reconciliación entre lo on-chain y lo off-chain. Son problemas bien definidos y con clientes dispuestos a pagar, que exigen velocidad y capacidad de iteración: el campo natural para startups.

En definitiva, la oportunidad no está en “tokenizar activos por tokenizar”, sino en construir lo que falta alrededor: mejores experiencias, mejor liquidez, mejor cumplimiento, mejores railes.

¿Quién está construyendo algo interesante en este espacio?

Gracias por leer Suma Positiva.

Si te ha gustado esta edición, no te olvides de dar al ❤️ y de compartirla por email o redes sociales con otras personas a las que les pueda gustar.

Suscríbete para no perderte ninguna futura edición.

Equito.app puede ser un ejemplo de tokenizacion , llevan más de 100 activos llámense pisos tokenizados

Más que la tecnología en sí es el ecosistema. Coincido, muy buen artículo 🤙🤝🔥